Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne

Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben

Hermann Hesse

Der erste Abend im August in Berlin. Dies sind die Abende wo das Licht gelbgülden in die Nacht fällt. Auf einem kleinen Platz im Berliner Bezirk Neukölln haben sich rund um eine Kirche gut tausend Menschen eingefunden. Viele sind ganz in schwarz gekleidet, vielleicht gibt es auch etwas zu betrauern, von etwas Abschied zu nehmen, vielleicht gibt es aber auch noch ganz andere Gründe. Doch bevor wie auf die Motive der Anwesenden zu sprechen kommen, ist es vielleicht an der Zeit, ein wenig über die Vergangenheit des Ortes zu berichten, an dem die folgende Erzählung spielt.

Der Platz und die Kirche liegen im sogenannten Schillerkiez, eigentlich ein Arme-Leute Viertel, in dem bis vor wenigen Jahren die Wohnungen relativ bezahlbar waren, was zum einen daran lag, dass mit der Gegend nicht viel Staat zu machen war und zum anderen die Häuser in der Einflugschneise des mittlerweile stillgelegten Flughafen Tempelhof standen. Doch wenn ein Übel geht, in diesem Fall der Fluglärm, kommt häufig ein anderes. So ist es jedenfalls häufig im Leben der armen Leute.

Doch greifen wir nicht vor. Früher, also richtig früher, war es nämlich nicht so ein Arme-Leute Viertel. Im Gegenteil. Neukölln, dass damals noch Rixdorf hieß, sollte seinen Ruf als bloßer Proletenbezirk loswerden und so baute man entlang der Schillerpromenade schmucke Mehrfamilienhäuser für das Bürgertum und verlegte auf der Promenade sogar echten englischen Rasen. Das nahe Vergnügungsviertel rund um die Hermannstraße, wo jeden Abend, aber vor allem am Wochenende der Bär steppte, lockte zusätzlich besser Betuchte in das Viertel und so entstand ein Stadtquartier in dem für damalige Verhältnisse sensationelle 90% der Wohnungen über Bad und Toilette in der Wohnung verfügten. Den Malochern durfte dann noch der Bauhaus Architekt Bruno Taut in der Oderstraße eine sonnige und luftige Wohnanlage errichten und fertig war das Schmuckkästchen Schillerkiez.

Dann kam der Faschismus und der zweite Weltkrieg, der aber das Viertel weitgehend unzerstört hinterließ. Aber die Besserbetuchten zogen weiter und weg und der Zerfallsprozess der Baustruktur nahm seinen Lauf, was sich erst Anfang der 90iger änderte, als das Viertel zum Sanierungsgebiet erklärt wurde.

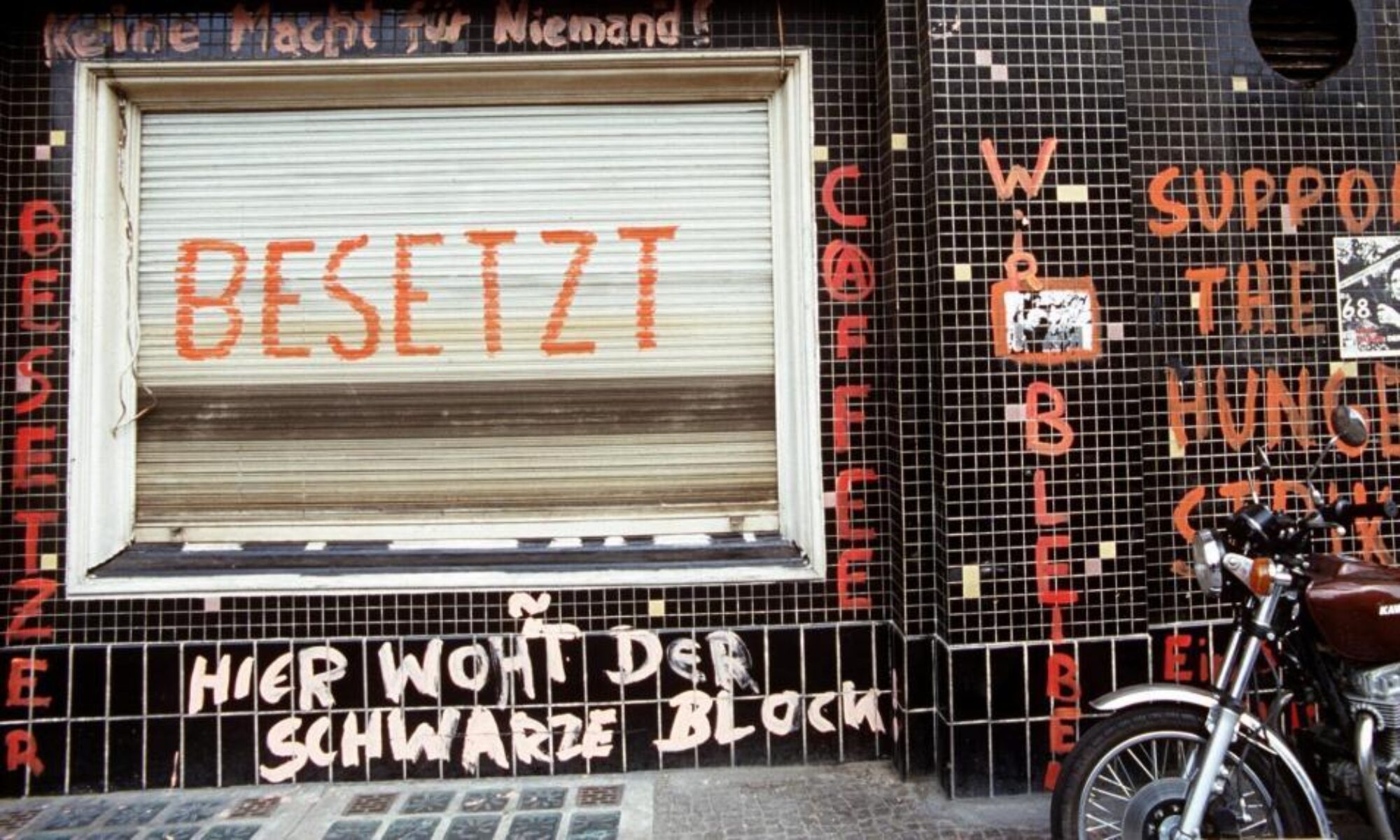

Die neuen Linken und die, die man früher die Alternativen nannten, waren schon seit Ende der 60iger im Viertel heimisch geworden, wenn auch die Gegend sowohl für die 68iger als auch für die Hausbesetzer Bewegung Anfang der 80iger keine große Rolle spielte, obwohl ein Stadtteilladen und ein Urgestein der linken Kneipenszene im Kiez schon lange heimisch geworden waren. Doch auf letzteres kommen wir erst später zu sprechen. Noch vor gut zehn Jahren konnte man im Viertel noch jene typische Ansammlung von 4 Proleteneckkneipen an mancher Straßenkreuzung bewundern, wenn auch die Stammkundschaft so langsam ausdünnte. Man lebte im allgemeinen in friedlicher Koexistenz, wenn auch die demonstrativ zu jeder Fußball Weltmeisterschaft heraus gehängten Deutschlandfahnen das gute Verhältnis etwas trübten.

Doch dann verschwanden die Flugzeuge und die Aufwertungspioniere hielten Einzug. Galerien und hippe Lokalitäten entstanden, das obligatorische Quartiersmanagement eröffnete ein Büro, die Mieten fingen an zu steigen und konnten eher von Wohngemeinschaften als von Arbeiterfamilien aufgebracht werden. Farbflaschen und der eine oder andere Pflasterstein fanden ihren Weg an die Fassaden und in die Schaufenster der Akteure der Aufwertung, allerdings hielt sich diese Form des Widerstandes in Grenzen. Stattdessen fanden sogenannte Kiezspaziergänge statt, eine Stadtteilzeitung entstand, in der Intellektuelle für sich selber schrieben, die eine oder andere kurzfristige Besetzungsaktion schufen Öffentlichkeit, mehr aber auch nicht. Das vielleicht vielversprechendste Projekt im Versuch, den Verdrängungsprozess aufzuhalten, waren Mieterberatungen, die von linken Aktivisten organisiert und die regelmäßig gut besucht wurden von den Bewohner*innen des Viertels, die sich nun zunehmend mit Mieterhöhungen und Modernisierungen konfrontiert fanden. (1)

In einem wahren Moment von Weitsicht und Mut wurden nun doch tatsächlich die Mieterberatungen und Informationsveranstaltungen zum Thema Wohnen in einige der Eckkneipen verlegt wo sie durchschlagenden Erfolg hatten, vollgefüllte Säle erwarteten die Referenten und Mietberater, in Gesprächen mit den Alteingesessenen stellte sich heraus, dass diese teilweise unter sich schon Solidarstrukturen geschaffen hatten, von denen die Linken nur träumen konnten. Doch da das Leben kein Märchen ist und den Linken die realen Subjekte des Klassenkampfes schon immer suspekt waren (Haupt-und Nebenwidersprüche und sowieso die ganzen nicht so korrekten Verhaltens-und Redensweisen) zog man sich dann doch schleunigst wieder in seine identitäre Höhle zur Beratung unter und für sich zurück und der Moment, wo ein gemeinsamer Kampf am Horizont erschien, ward Geschichte.

Einige Jahre später, und nun kehren wir ins hier und jetzt und zur oben schon erwähnten linken Szenekneipe zurück, ist der Prozess der Gentrifizierung im Schillerkiez weit fortgeschritten und irreversibel. Und nun, wo schon so viele der alten Nachbarn gezwungen waren zu gehen, ereilt dieses Schicksal nun auch jenes Urgestein der linken Kneipenszene, das Syndikat. Und wenn man sonst die Anzahl der Teilnehmer*innen an Aktionen gegen Verdrängung im Viertel mit viel Glück im niedrigsten dreistelligen Bereich verorten konnte, sind nun hier und heute, an jenem ersten Abend im August sogar aus dem ganzen Bundesgebiet Menschen angereist um “Aus der Defensive zu kommen”.

Wobei dieses Anliegen eher taktisch-pragmatischer Natur zu sein scheint, haben doch die dazu veröffentlichten Texte nichts Neues zu der Erzählung von Aufwertung und Verdrängung beizutragen, bzw. weisen sie auch nicht wirklich einen Bezug auf jene wegweisende Texte auf, die vor einigen Jahren entstanden sind, die einiges an Resonanz, wenn auch leider nichts an Konsequenz zur Folge hatten. (2) (3) (4) Im Gegenteil, die aktuelle Erzählung von der Verteidigung von Freiräumen fällt hinter jegliche Diskussion der letzten 10 Jahre zurück.

Doch lassen wir uns nun dennoch zunächst auf das vorgegebene taktisch-pragmatische Vorgehen ein und erzählen aus dieser simplifizierenden Perspektive. Auch weil der Erzähler ein Herz für alles hat, was qualmt und knirscht und spittert.

Wenige Minuten nach der festgelegten Zeit nun, und das ist für Berliner Verhältnisse ungewöhnlich pünktlich, weil hier jede unbedeutende Latschdemo mit wenigen hundert Leuten grundsätzlich erst nach einer Stunde nerviger Warterei losläuft ( Der 1. Mai in manchen Jahren sogar erst nach 2 h, soviel hatte die selbsternannte Avantgarde dem rebellischen Pöbel zu verklickern, dem die Gunst zuteil wurde, dem Riesenbummbumm Truck des Revolutionären 1. Mai Bündnis hinterher laufen zu dürfen), setzen sich nun die gut tausend Leute vom Herrfurthplatz aus in Bewegung.

Schnellen Schrittes und scheinbar frohen Mutes. Vorneweg ein black bloc, der auch auf dem zweiten Blick dem Anspruch des kritischen Betrachters gerecht zu werden scheint und nicht nur, wie leider so oft in Berlin, eine Mogelpackung oder ein Haufen von ein paar dutzend Leuten war, die im Ernstfall, vom Rest der Demo im Stich gelassen, von den Bullen verprügelt und/oder eingesackt wird. In Windeseile erreicht man die Herrmannstraße, so schnell können die Bullen gar nicht ihr Spalier aufziehen. Das JobCenter in der Mainzer bekommt was ab, die Bullen davor auch, die Demo immer noch geschlossen, vor der Demo werden hektisch Bulleneinheiten umgruppiert. Nach einem Schlenker geht die Demo zurück auf die Herrmannstraße. Nun wird ein Luxus Neubau ins Visier genommen, Farbe findet den Weg an die Fassade und die Berliner Bullen machen das was sie am besten können. Laut schreien und losrennen. Der Frontblock wankt, aber er fällt nicht, zerfällt in zwei Teile, aber die bleiben zusammen, passen untereinander auf. Der Rest der Berliner Schwarzgekleideten macht, was er am besten kann. Laut schreien und wegrennen. Der ehemalige Frontblock sich muss jetzt auch in Richtung Schillerkiez zurückziehen, sonst ist mensch nur noch mit den Bullen alleine. Ab und zu fliegen Steine und Flaschen, etwas Gerümpel landet auf den engen Straßen des Schillerkiezes, schön auch zu sehen, wie Berliner Greiftrupps von einer Handvoll Genoss*innen mit entsprechender Entschlossenheit in Schach gehalten werden kann. Ein kurzer Ausfall erneut auf die Hermannstraße, wieder gehen Scheiben zu Bruch, noch ein bisschen Krempel auf den Asphalt, dann ist sie vorbei, die Offensive. Das Raus aus der Defensive. Am Abend dann noch eine kleinere Aktion im Prenzlauer Berg. Dann Warten. (5)

Oh wie schön ist Panama

Die Bullen halten sich nicht an die Regeln. Empörung macht sich breit. Als wenn eine Räumung durch die Bullen eine Angelegenheit des Fair Plays darstellt. Natürlich besetzen die Bullen die Straßen rund um das Syndikat schon am Vorabend des angesagten Räumungstages. Womit das eigentlich der Friedensbewegung zugeschriebene Konzept der Sitzblockade im Vorhinein zum Scheitern verurteilt ist. Trotzdem finden sich in der Nacht vor der Räumung noch in der Spitze bis zu 2000 Menschen in den Straßen rund um das Syndikat ein. Stehen an den Absperrungen, stehen im Flutlicht der Bullen, stehen und holen sich irgendwann das erste Bier. Später noch ein bisschen Gerangel an der Herrmannstraße, ein paar Bierflaschen fliegen, die Bullen kassieren locker Leute ein. Am frühen Morgen eine symbolische brennende Barrikade, dann ist das Syndikat Geschichte. Am Nachmittag eine kurzfristige Demo die eigentlich eine Demo der Nachbar*innen sein soll und mit ein paar hundert Leute durch Neukölln zieht.

Dann ist Tag X 21:00. Seit Wochen angekündigt, bundesweit beworben. Fünf Stunden vorher wird der Treffpunkt bekannt gegeben. Am Abend dann vielleicht um die 800 Leute am Richardplatz in Neukölln. Es wird dunkel, der Frontblock läuft los, dreht nach 30 m an der ersten Bullensperren um, kommt 50 m in die nächste Querstraße, trifft auf die nächste Bullenkette. 20 Bullen. Reicht für Berlin. Die Demo steht. Durch die Demo durch stoßen die nächsten Bullen Richtung Frontblock, keiner versucht sie aufzuhalten, jetzt sind 200 Leute von beiden Seiten gekesselt. Es folgen zwei Durchbruchsversuche, beide erfolgreich, über die Hälfte des Frontblocks entkommt dem Kessel. Steht aber im nächsten Kessel. Denn mittlerweile ist praktisch die gesamte Demo in den enge Gassen rund um den Richardplatz gekesselt. Das bleibt auch solange so, bis die Bullen einen auf generös machen, und den Abzug in kleinen Gruppen gestatten. Nach zwei Stunden ist alles vorbei. Die Nacht bleibt ruhig in Berlin. Wahrscheinlich alle am Bier holen. (6)

Nach der Niederlage ist vor der Niederlage – Oder in Berlin: In der Offensive bleiben

Die Berliner Szene gilt jeher als großmäulig und unbeirrbar. Das war schon in den 80igern so. Unvergessen zum Beispiel der unabgesprochene Angriff auf die Bullen in Kleve, der dazu führten, dass der gesamte Konvoi nach Brokdorf (1986) aufgeraucht wurde. (7) Nun konnte mensch den Berliner*innen in früheren Jahren zugute halten, dass hier nicht nur das Herz auf der Zunge getragen wird, sondern hinter den markigen Sprüchen auch eine gewisse Substanz steckte. Diesen Standortvorteil muß mensch nun aber der Berliner Szene aberkennen. Zeugnis davon wurde in den letzten Jahren wirklich zur Genüge abgelegt, unvergessen die aberdutzenden von Aufzügen von Faschisten, die ungehindert durch die Berliner Innenstadt marschieren konnten, schon lange, bevor sie wie die Fische im Wasser in der Corona Querfront mitschwimmen durften.

Das Syndikat also nun Geschichte, das alte Drugstore sowieso, jetzt also das Räumungsurteil für die Liebig 34. Am letzten Samstag, also noch vor diesem Urteil war erneut zu einer “kämpferischen Demo für die bedrohten Projekte” nach Kreuzberg mobilisiert worden. Standesgemäß mit einem Video mit Ausschnitten aus den dreitägigen Straßenschlachten rund um die besetzten Häuser in der Mainzerstraße. Darunter macht es mensch nicht in Berlin. Und da wir Corona Zeiten haben, kann mensch auch auf jeder Demo komplett vermummt herumlaufen, sich dabei großartig fühlen und bekommt nicht, wie sonst üblich bei jeder sich bietenden Gelegenheit, dafür von den Bullen was auf die Fresse.

Es sollte also “pünktlich und geschlossen” losgehen, mensch sollte “vorbereitet und in Gruppen” am Samstagabend am Wassertorplatz in Kreuzberg erscheinen. Dort erwarteten dann einem aber erstmal jede Menge Bullen, zu meiner Überraschung ein Lautsprecherwagen und dann doch fast eine halbe Stunde Wartezeit. Irgendwann ging es dann los, wie in Berlin üblich mit Pyroshoweinlagen, bevorzugt von Hausdächern und aus Hausprojekten, die Bullen schauten sich das alles an und zogen nach und nach ihr Spalier auf, bis die gesamte Demo als Gefangenentransport ihre Runde durch Kreuzberg drehte, sich dabei brandgefährlich vorkam um am Ende im Kessel von Bullen Gnaden in der Köpenicker sich selber auflöste. Die Bullen hatten ein Einsehen und gewährten freien Abzug in kleinen Gruppen und die Szene feierte sich anschließend in den sozialen Netzwerken selber als wäre Connewitz jetzt ein Stadtteil von Berlin.

Freedom just another world for nothing left to lose

Verlassen nun wir nun aber langsam das vorgegebene Terrain der taktisch-pragmatischen Ausrichtung, denn hier ist einfach kein Blumentopf zu gewinnen. Wer immer noch nicht begriffen hat, welche Machtverhältnisse auf den Berliner Straßen seit Jahren herrschen, oder dies einfach nicht wahrhaben will, dem ist einfach nicht mehr in seiner oder ihrer Borniertheit beizukommen. Die vorsichtig selbstkritische Bilanzierung der Demo am 1.8 und der Tag X 21:00 Geschichte wird tagtäglich übertönt, so lässt sich nicht wirklich neu aufbauen, so wird man keine auswärtigen Genoss*innen nach Berlin mobilisiert bekommen. Wenn alles, was mensch einzubringen hat, Verbalradikalismus à la “In der Offensive bleiben” und der Mythos vergangener Kämpfe in dieser Stadt ist, besteht wenig Hoffnung.

Wenden wir uns deshalb den wirklichen Notwendigkeiten zu. Der realen Situation in dieser Stadt, die aus allen Wunden blutet, dem ganzen Abgefuckten, dem allgegenwärtigen Schmerz, der in der Hybris des Pandemie Ausnahmezustandes aufscheint, den trostlosen Gesichtern hinter den Masken in den Bahnen und Bussen. Begreifen wir, das #staythefhome eine Falle war, dass es dem System nie um die Schwachen und Kranken gegangen ist, dass das Narrativ des Unvermeidlichkeit des Ausnahmezustand auf der einen Seite von der Unfähigkeit der politische Klasse zeugt, mit dieser Situation umgehen zu können und auf der anderen Seite ein Generalmanöver ist in dem sich die Macht für die kommenden sozialen Verwerfungen angesichts der weltweiten Krisen wappnet. Es wird keine Stadt von unten geben, keine solidarischen Nachbarschaften und wenn, dann braucht es dafür als letztes die selbstbezogene Berliner Szene. Es gilt zu bilanzieren, sich schmerzhaft den eigenen historischen Niederlagen zu stellen und zu versuchen, sich ein reales Bild von den Gegenwärtigkeiten zu verschaffen. Die Zeit der Halbherzigkeiten ist vorbei. Es nutzt nichts, darauf hinzuweisen, dass mensch es nicht geschafft habe, ein eigenes Narrativ in der Pandemie zu erarbeiten, um dann zu Geschichten wie “Wer hat der gibt” zu mobilisieren. (8)

Die Räumung der Liebig 14 vor neun Jahren war tagelang DAS Stadtgespräch. Das hatte nicht nur mit dem Level der damaligen Militanz zu tun, die Übrigens überwiegend eine dezentrale war, sondern auch damit, dass sich viele auch außerhalb der Szene in diesem Konflikt wiedergefunden haben, ihn als eine Auseinandersetzung in der “Umkämpften Stadt”, als eine im Kern soziale Auseinandersetzung und nicht als eine identitäre begriffen haben. Das dieser Kampf um die Liebig 14 eingebettet schien in die damaligen Auseinandersetzungen um Miete und Wohnraum. Dies ist heute nicht mehr der Fall, davon zeugt auch die zahlenmäßig überschaubare Beteiligung an den zahlreichen demonstrativen Aktionen zur Verteidigung der bedrohten Szeneprojekte. In einer Stadt wie Berlin, in der innerhalb weniger Stunden 10.000 Menschen zu spontanen Demos zu mobilisieren sind, sind die Größenordnungen der letzten Monate bei den “Interkiezionalen” Demos ein bedenkliches Zeichen. Die Frage ist, ob und wann denn endlich über all das diskutiert werden soll und darf. Oder ob mensch weiter sich in der Szeneblase selbst über die eigene gesellschaftliche Bedeutungslosigkeit hinweg leugnen will.

Fußnoten:

- Eine sehr umfangreiche Sammlung zu Umstrukturierung und Widerstand im Schillerkiez bei NK 44 http://nk44.blogsport.de/informationen/

- “Sozialrevolutionäres Stadtentwicklungsprogramm” Berlin 2010 http://urbanconflicts.blogsport.de/texte/stadtentwicklungsprogramm/

- “Rauschen”- Beiträge zur ”Umkämpften Stadt” Berlin 2011 http://lesci.blogsport.eu/files/2012/08/LesCI_Circular_No1_Web.pdf

- “Die Eigentumsfrage stellen – Stadt Übernehmen” – Strategiepapier aus anarchistischer Sicht Berlin 2013 http://urbanconflicts.blogsport.de/texte/die-eigentumsfrage-stellen-stadt-uebernehmen/

- Auswertungspapier zum 1.8.20 https://interkiezionale.noblogs.org/post/2020/08/17/01-08-2020-raus-aus-der-defensive-demo-taktische-auswertung/

- Auswertungstext zur 21:00 Mobilisierung Tag X https://interkiezionale.noblogs.org/post/2020/09/01/auswertung-der-syndikat-tag-x-sponti/

- Eine sehr ausführliche Dokumentation zu Brokdorf, Kleve 1986 https://www.nadir.org/nadir/initiativ/sanis/archiv/brokdorf/kap_00.htm

- “Die fetten Jahre sind vorbei” Positionspapier aus Berlin https://de.indymedia.org/node/102413

Sebastian Lotzer

Erstveröffentlichung am 21. September 2020 auf Sunzi Bingfa